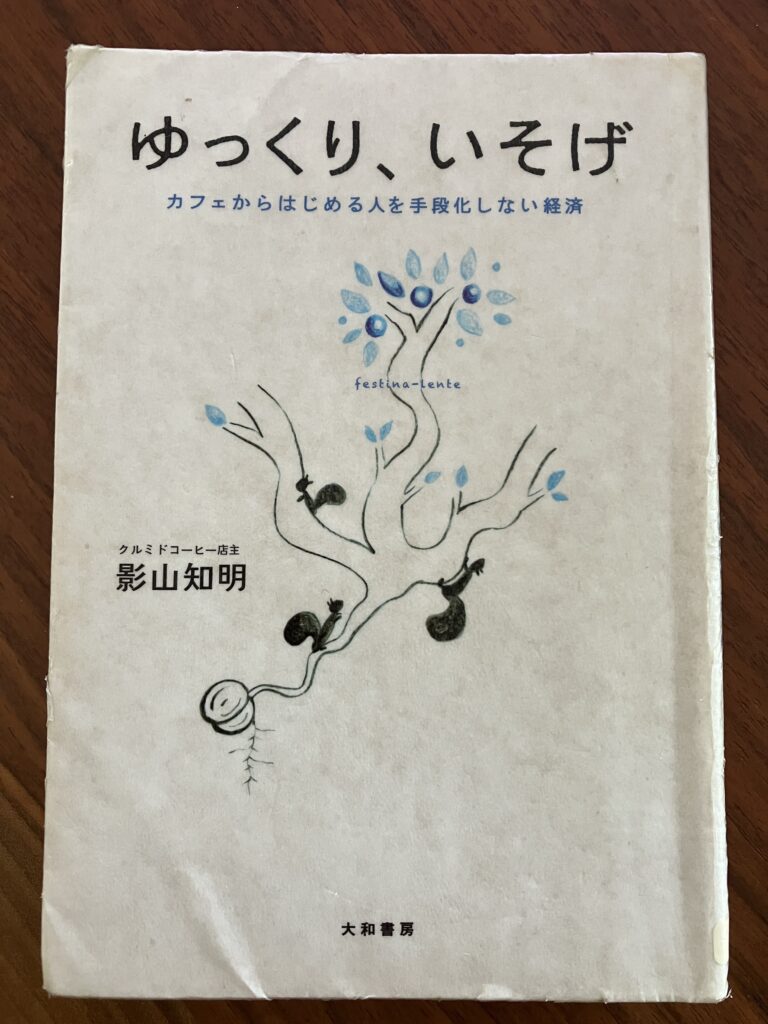

クルミドコーヒー店主の影山知明さんが書いた「ゆっくり、いそげ」を読みました。今から10年前の2015年に出版された本です。

昨夜12時ころ途中から読み始めたら、途中でやめられなくなり、最後まで読んでしまった。気がついたら、午前3時半だった。

2025年4月21日19時半、胡桃堂の夕べ

国分寺にある胡桃堂喫茶店が気になっていた。読書をするのに良さそうな喫茶店としてリストアップしていたのだ。その場所で「~株ってなに?~」というタイトルで店主が話をするという。

店主は、マッキンゼーからベンチャーキャピタルに転職し、その後珈琲店店主になった人。どんな話をするんだろうと興味本位で夜の国分寺まで出かけてみた。

話の大半は忘れてしまったが、静かな語り口と理路整然とした内容に、とてつもないしたたかさを感じた。

翌日、図書館に影山知明著「ゆっくり、いそげ」があったので、予約した。わずか7人の予約者だったが、3か月も待たされてしまった。

地に足が根を生やす、がごとく

「ゆっくり、いそげ」という本には、

店主が、胡桃堂喫茶店の前に、最初に立ち上げたクルミドコーヒーをなぜ作り、何を目指したのかが書かれている。

私がこの本に引き込まれたのは、何だったのか?

自分の頭で考えて、クルミドコーヒーで様々な試みを実践し、また考える。その繰り返しの中で、少しづつ西国分寺、国分寺の中で、しっとりしていたり、かろやかな自由だったり、柔らかだがしたたかなソサエティを広げてきた、その地道な考え方に驚きを覚えたからかもしれない。

しかも18年経った今も続いている。持続する志。

なかなか真似できない。

心地よい組織とは

この本の副題は、「カフェからはじめる人を手段化しない経済」。

私は、組織というのは面倒で、なければない方がいいと思っている。

しかし、著者はとても優しいので、自分の目的を達成するために「手段として人」を利用しているのではない、と言っている。

この本は、それを突き詰めて考えている。こういう人は稀だが貴重だと思う。

AIの時代に必要になる考え

この本を読んで、効率を重視しないのは、時代に逆行している考え方と思う人も多いだろう。

しかし、AIの時代には、お金の価値が小さくなり、この本で考えているようなことが、注目されるかもしれない。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。